Faire

soit même ses pierres à fusil

Taillez

ces silex …Par Christian Normand dit Dréki

La taille du silex est une des plus vielles industrie de l’homme.

Les premières armes furent des armes contondantes en bois ou en os, puis les armes d’hast en bois dont l’extrémité était durcie au feu. On retrouve parfois certains de ces très vieux vestiges.Très rapidement les humains tirèrent profit de la dureté des pierres siliceuses comme le silex, le quartz ou toutes les roches siliceuses. Outils et armes tirés de la pierre furent adoptés pour tous les usages de la vie domestique, la chasse et la confection des artefacts. La cassure en est nette et les arrêtes tranchantes.Les premiers outils de ce type sont des chooping-tools, sortes de galets aménagés par la fracture d’une arrête en partie distale. Certains de ces outils datent de 1 500 000 ans et plus.

Toute la préhistoire à fait usage de ces matériaux et les techniques ne cessèrent de se perfectionner. Les premiers métaux apparaissant, cette industrie va décliner, mais ne disparaît pas pour autant. A l’age du bronze et même plus tard on continue à faire des pointes de flèche en silex car leur coût est bien moindre que les pièces métalliques. Tous les individus des sociétés de cette période n’avaient pas accès aux bienfaits de ces premiers métaux dont l’extraction et l’élaboration était une industrie très lourde et contraignante.

![]() Nous vivons l’age de la pierre

Nous vivons l’age de la pierre

L’industrie contemporaine et même les armes du 21e siècle font encore appel à la pierre, c’est la même silice dont composés les quartz des éléments électroniques. La mise à feu des armes moderne se fait par la compression de deux quartz aux faces métallisées, c’est la piézo-électricité. Le silex allume encore le feu et nous fournit nos armes depuis un million et demi d’années, un record pour un brevet !

![]() Mon fusil pour allumer ma pipe!

Mon fusil pour allumer ma pipe!

Le moyen le plus rapide et le plus sûr d’allumer du feu est donné par le « fusil. »

Le fusil est d’abord une

pièce d’acier très fortement trempé, qui percuté sur l’arrête vive d’un

silex détache un train d’étincelles susceptibles de provoquer l’ignition

d’un amadou. C’est le delta de dureté entre le fusil et le silex qui permet

d’arracher des fin copeaux d’acier sur le briquet ou fusil. Le geste tangentiel

doit être rapide et précis pour  détacher

les fines poussières d’acier, qui échauffée entrent en état d’exothermie,

comme les étincelles d’une meule émeri. Les particules de fer en fusion

aboutissent sur une matière cellulosique pré-carbonisée, l’amadou. Cet amadou

entre en ignition par une petite braise qui sera attisée par ventilation.

détacher

les fines poussières d’acier, qui échauffée entrent en état d’exothermie,

comme les étincelles d’une meule émeri. Les particules de fer en fusion

aboutissent sur une matière cellulosique pré-carbonisée, l’amadou. Cet amadou

entre en ignition par une petite braise qui sera attisée par ventilation.

Le fusil ou briquet De l’Italien focile, fucile ; du latin focus, feu. Petite pièce d’acier avec laquelle on bat la pierre à feu pour allumer l’amadou (Le Littré). Au moyen - âge, d'autres mots étaient employés, variant selon les régions et les époques. En pays d'Oïl on emploie diversement les mots, foisil, fousil, fuzil, fuzy, en méridional, fougret de fou, du latin focum, foyer. A Paris l'eschier est le briquet, l'esche étant soit la brindille pour allumer le feu, soit l'amadou. Le mot «briquet » vient du Hollandais »bricke » nom donné à la pierre à fusil. Le briquet d’acier ou fusil est l’un des modes de production du feu des plus employés en Europe et en Asie, depuis 300 avant J.C jusqu’au début du 20ème siècle. Parmi les plus anciens il est possible de voir ceux du musée des antiquités de Saint Germain en Laye et de Châtillon sur Seine, d’origine Gallo Romains.

![]() La platine à rouet :

La platine à rouet :

Les pyrites :

Le silex n’était pas la

seule ressource pour produire le feu. Depuis les temps préhistoriques, on

faisait aussi usage de la pyrite qui est un sulfure de fer Fe O2 ; Ce minéral

se rencontre dans les calcaires, falaises ou en Champagne par exemple sous

le nom de marcassite. Pour l’usage domestique consistant à allumer le feu,

les marcassites sont très prisées. Le bisulfure se présente sous deux formes

de cristallisation, la pyrite à cristallisation cubique ou la forme orthorhombique.

Cette pyrite était donnée aux soldats de l’empire Romain comme briquet de

l’équipement.

Un jour, on combine le mousquet et le fusil. Avant l'avènement de la platine

à silex on invente la platine à rouet dont le principe est basé sur la mise

en mouvement circulaire rapide d’une molette crantée sur un morceau de pyrite

de fer.

Le train d’étincelles détaché par

la molette, est reçu dans un réceptacle jouxtant le canon, le bassinet.

Le bassinet, plaqué au canon face à une lumière d’environ une ligne de diamètre

est amorcé par une charge de poudre plus fine que la charge normale, le

pulvérin.

Cette platine révolutionne l’art

de la mousqueterie en rendant possible le feu d’une arme sans avoir à tenir

une mèche allumée au préalable. Ces dispositifs étaient précédés par des

briquets destinés à donner rapidement du feu.

La forme choisie pour armer les platines

à rouet peut être plus volontiers la forme cubique qui donne des faces régulières.

Cette géométrie convient mieux pour la fixation dans les mâchoires du chien.

Toujours le fer :

Il faut noter que dès le paléolithique,

c’est un composé du fer qui est utilisé pour produit le feu. Ce moyen est

le bisulfure de fer sous forme de marcassite, percuté par un silex. Dès

sa découverte c’est l’acier ou carbure de fer qui est utilisé pour sa commodité.

Enfin à la fin du 19 ème siècle on

exploite un alliage de fer nouveau, le ferrocérium que nous connaissons

encore sous le nom de pierre à briquet. Le chimiste Maynard qui inventa

un dispositif d’amorçage pour arme à feu, a aussi commercialisé un briquet,

nous retrouvons toujours cette étrange connivence entre l'arme et le briquet.

Son briquet et ses armes étaient activés par un rouleau d’amorces en papier

comme celles de nos anciens jouets.

Le deuxième age du silex

Les mousquets étaient munis de mèches allumées par un fusil, vers les années 1550 on eu l’idée de réunir le fusil (briquet) et l’arme arme à feu pour en faire un « mosquet à foisyl », puis simplement fusil.

![]() Le grand blond

Le grand blond

La région de Couffi en Loire et Cher.

Dès l' avènement de la platine à silex on chercha à produire les meilleures pierres possibles, calibrées et normalisées de façon à fournir aux armées un produit fiable et standard ; Il fut trouvé le site idéal en Berry en des lieux ou furent taillés les lames par les mêmes techniques dès le paléolithique ainsi des millénaires plus tard on revint vers un procédé de débitage de lames à partir d’un silex de qualité inégalée. Le beau silex de Meunes et de sa région est translucide, blond et l’on pouvait lire à travers une lame de faible épaisseur

On peut visiter à Meusnes un petit musée de la pierre à fusil. J’avais été reçu par le sympathique conservateur Mary Vaillant en 1992. A cette époque monsieur Vaillant disposait encore d’un excellent ouvrage d’un historien local consacré à l’industrie du silex, Jean Emy. Cet ouvrage décrit avec précision l’industrie du silex en Berry ainsi que les productions concurrentes. Tout ce qui à été écrit sur le silex depuis1960 environ, est inspiré des recherches de Jean Emy.

![]() Le nouvel age

Le nouvel age

Depuis trente ans, certains amateurs ayant une connaissance de la taille de silex ou totalement autodidactes, se sont mis à tailler les pierres à fusil. Les précurseurs sont américains, comme Dixie gun. Hélas pour obtenir des prix bas, les grands distributeurs de fournitures pour reconstitution et western, ont fait appel à une main d’œuvre locale peu soucieuses du fini ni de la fonctionnalité.

En Europe, les anglais et les allemands ont aussi leurs tailleurs de pierres à fusil. Les Italiens très en pointe pour dans le domaine de la reconstitution d’armes anciennes ont commercialisé des pierres dont l’origine est restée confidentielle. En France cette activité ne date que d’une dizaine d’années, avec un réseau de distribution peu développé. Pendant des années, certains s’étaient contentés de tirer avec des pierres d’époque, encore très abondantes il y à 30 ans. Les stocks s’amenuisent, les vieux collecteurs se retirent. Les têtes chenues ne sortent plus les pierres de Meusnes que pour les faire miroiter aux regards des jeunes ébaubis.1 * En outre le silex on produit encore à Meunes l’excellent vin de pierres à fusil.

![]() La retouche sur éclat

La retouche sur éclat

La méthode utilisée est l’ancienne méthode des anglais mais aussi de tous les producteurs des pays ne pouvant pas se fournir les pierres du Berry, très belles mais hors de prix. Les pierres du Berry étaient achetées 9 francs le mille vers 1820, c’est à peu près de quoi vivre, mais leur prix évoluait à mesure de la succession des intermédiaires. En dehors des artisans du Berry, les tailleurs étrangers ne débitaient pas les lames ensuite tronquées à la mesure, mais taillaient par retouche sur éclat. Cette méthode est plus aisée pour l’opérateur qui n’à pas à se soucier d’un débitage de lame, véritable technique des ouvriers français des siècles passés mais impraticable par un amateur.

1) * La région de Meunes est aussi connue pour un vin dit de pierre à fusil. Les vignes étaient remblayées avec les déchets de taille de pierres à fusil, qui donneraient au vin un goût inimitable rappelant l’odeur du silex cassé. Je recommande chaudement les bons cépages de Fié, vieille vigne de Berry que buvaient sans modération les tailleurs du passé.

![]() Principes de taille

Principes de taille

Choix de la matière

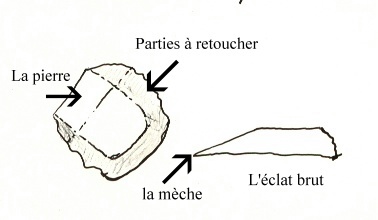

Il faut d’abord sélectionner un silex homogène, sans cavernes ni fissures de gélifraction (dues au gel.) Le silex est débarrassé de sa gangue crayeuse par des coups nets appliqués par un percuteur dur comme un galet de plage dont le poids doit être choisi en fonction de la masse à percuter.

Retouches sur éclat

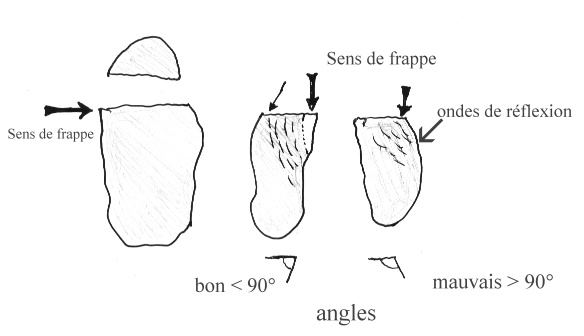

La méthode consiste à enlever un éclat que les préhistoriens qualifieraient de Levalois. Une mince lamelle de silex est détachée par percussion sur les bord du nucléus ou support de lamelles. La section de cette lamelle est trapézoïdale, mais la forme générale est irrégulière. Cette plaquette doit être mise en forme. La rectification des formes est réalisée en recouchant sur un ciseau ou sur le bord d’une enclume par des percussions appliquée avec un petit outil comme une molette

Principe de la taille au percuteur « tendre » :

Lorsque la pierre est percutée par une masse le choc engendre une onde dont l’amplitude varie en fonction de la dureté de l’élément percutant. Un percuteur dit tendre pour la technologie de l a préhistoire, est en du bois dur, en os, en ivoire ou en bois de cervidé. C’est le bois de cervidé qui est le plus fonctionnel. Cette fréquence de réfléchissement de l’onde de percussion peu être obtenue par substitution en employant de la bakélite ou certains plastiques durs. Dans tous les cas il faut éviter l’emploi de fer ou pire d’acier. Ces matériaux sont dangereux pour l’utilisateur à cause d ‘éclats d’acier pouvant se détacher et du concassage produit dans le silex, la résonance étant trop rapide la réflexion fait casser les siliceux par petits morceaux. On obtient de ce fait un bon gravier pour la maçonnerie, mais toujours pas de lames.

![]() La taille contemporaine

La taille contemporaine

Théorie du débitage de lames

Les silex d'aujourd'hui.

Aujourd’hui, les silex livrés par différents

fournisseurs Européens sont chers, mais souvent de bonne qualité.Les

pierres actuelles sont distribuées par des professionnels de la vente d’armes

anciennes ou directement par les tailleurs. Ces

pierres sont taillées par la technique de débitage d’éclats, puis retouchées

au marteau. Cette technique est simple,

rapide et plus rentable, donne des résultats proches des pierres débitées

sur lame.

Avant les trente-cinq heures

A l’époque du fusil à silex réglementaire les tailleurs devaient produire 500 silex de type militaire par jour pour gagner leur vie. Notre époque a mis fin aux cadences infernales, les producteurs contemporains, presque tous des amateurs bricolant en famille, peuvent gagner leur vie sans se détruire la santé comme les malheureux tailleurs du passé.

Faire ses silex

Pour l'amateur qui souhaiterait tailler

ses silex, il suffit de trouver la matière, de bricoler quelques outils

simples et passer par une phase d'expérimentation. En quelques séances il

est possible de sortir de bons silex en taille par retouche sur éclats.

Celui qui se révèle plus habile pourrait en revendre ou échanger auprès

des amis, c'est le début d'un petit commerce.

La matière

Le silex est relativement abondant en France, cependant il est de qualité inégale. Certains silex tourmentés sont peu accessibles à la taille. Les bons silex se trouvent en Touraine, dans le Berry, sur la côte normande, du Nord pas de Calais, dans le Périgord, et ailleurs...